土屋家の歴史

土屋家の歴史は、武田家の旧臣から江戸幕府旗本となり、

その後地域社会の礎となるまでの長い時代の旅路ともいえます。

武田信玄に仕えた武士の末裔として、

代々『長三郎』名乗り徳川家に仕え新しい幕府を支えた旗本。

やがて地域に根を張り、松戸市大谷口で神社造営といった建築を通して

土屋家の存在は地に深く刻まれていきます。

そして2024年松戸市博物館にて

大熊伊兵衛と土屋馬之丞を取り上げた企画展『大谷口の村』開催

このページでは、代々の当主たちが時代とどのように向き合い、

「家をつなぐ」という使命を果たしてきたのか。

その足跡を順に辿りながら、皆さんにご紹介していきます。

歴史

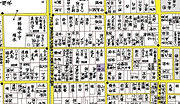

大谷口の村展

土屋匠作(明治時代)

尾身幸次財務大臣と本清秀雄 自民党千葉県幹事長と

6代目

(江戸時代中期)

享保12年(1727年)10月9日、父の遺跡を継ぐ。

享保16年(1731年)3月5日、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の小姓組の番士として列する。

寛保元年(1741年)6月1日に目付となる。大猷院百回の法要や日光山御宮修造などに関係する。

宝暦2年(1752年)2月9日に京都町奉行(東町奉行)に昇任し、4月15日に従五位下・越前守に叙任する。

宝暦3年12月24日(1754年)、江戸町奉行(南町奉行)となる。

明和3年(1766年)1月11日、武蔵国横見郡山野下村123石と地頭方村107石を加増され、千石取りの旗本となった。

明和5年(1768年)60歳で死去。

江戸幕府の旗本の数について、「旗本八万騎」と言われるが実際は約5000家余りで、そのうち土屋家のような千石取り以上の旗本は700家ほどであった。

11代目

(江戸時代後期から幕末)

土屋 馬之丞

(長三郎)

嘉永7年(1854年)黒船の再来航に備えて、将軍別荘である浜御殿に配備される。浜御殿は江戸城から比較的近く、外国船来航時には“最前線”に近い役割を担っており、儀礼的警備ではなく、実戦も想定した布陣であった。また将軍の避暑や接待にも使われたため、選ばれる旗本は信頼度の高い家柄が多かった。

文久元年(1861年)大谷口村の名主伊兵衛、地頭村名主の仙佐衛門が武士の身分として登用し正式に家臣となる。

元治元年(1864年)に太刀三郎の死去に伴い家督を相続する。

慶応元年(1865年)5月16日に第2次長州征伐のため徳川家茂に従い大阪へ大熊伊兵衛、脇谷仙佐衛門、菊五郎らと出陣する。

慶応3年(1867年)2月12日京都を発って東海道を江戸へ向かう。

慶応4年(1868年)に大願主として、五右衛門(現八木原家)、大熊伊兵衛ら6名が世話人となり、平戸弁天(いぼ弁天)を再建するなど、幕末の社会復興にも関わった。

明治維新後の秩禄処分により知行所を失い、政府から家禄奉還金を貰って旧領の大谷口村(現千葉県松戸市)に土着した。

明治22年(1889年)11月12日76歳にて死去。

令和6年(2024年)馬之丞を取り上げた企画展『大谷口の村』開催

12代目

(幕末から昭和)

土屋 匠作

安政7年(1860年)土屋馬之丞の長男として生まれる。

明治15年(1882年)宮大工として神社仏閣の造営を業とする。

明治25年(1892年)新明神社(松戸市大谷口260-2)再建。

武士としての家禄収入が途絶え、次世代は武士ではなく生業を立てて生きる必要が出てきた為、平戸弁天再建などで地域の建築復興や神社仏閣に関わった経験が子である土屋匠作に影響し宮大工として活動したと考えられる。これが現代の有限会社山喜の礎となった。

昭和7年(1932年)6月19日73歳にて死去。

13代目

(明治時代)

土屋 喜作

14代目

(昭和から平成)

土屋 喜和雄

昭和10年(1935年)土屋喜作の長男として生まれる。

昭和27年(1952年)山喜の前身となる有限会社三協鉄工 設立

昭和53年(1978年)有限会社山喜商事 を松戸市新松戸1丁目197番地に設立

昭和60年(1985年)商号を有限会社山喜へ変更

平成27年(2015年)80歳で死去。